-

沈阳自动化所在肌电信号数据集构建方面取得进展

2022-06-15

近日,中国科学院沈阳自动化研究所医疗康复机器人研究组在非理想手势肌电信号数据集构建方面取得进展。针对非理想肌电的意图识别研究有望解决实验室与实际应用之间的鸿沟,具有重要意义,而当前这一领域研究的瓶颈问题是急需大规模、包含多种非理想情形的肌电信号数据集。该研究团队在国际上首次构建了一个非理想手势肌...

-

国家纳米中心实现各向异性光增益微米片中激射的全光调控

2022-06-14

CsPbBr3单晶微米片各向异性光增益特性及全光调控激射ON/OFF研究方面取得进展,为基于钙钛矿微纳结构的新型功能各向异性器件的设计提供了新思路。相比传统激光器,钙钛矿微型激光器不仅具有极低的激射阈值和更好的光谱相干性,同时工作波长调谐范围可覆盖可见光到近红外。尽管钙钛矿在小型激光器方面取得诸多进展,但对于...

-

上海硅酸盐所钛酸钡基铁电陶瓷研究取得进展

2022-06-13

钛酸钡基铁电陶瓷具有高功率密度、高耐电强度和充放电速度快等优点,在电力电子和脉冲功率系统中具有重要应用。介质陶瓷的有效介电常数(ΔP/ΔE)和耐电强度(BDS)本征上相互制约,当前研究主要是通过降低有效介电常数,提高耐电强度或提升有效介电常数来补救储能密度的降低,制约了高功率脉冲储能器件向轻量化、小型...

-

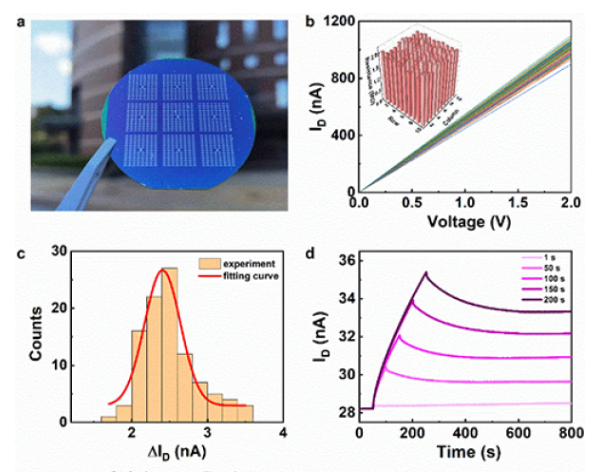

微电子所在忆阻器基神经形态计算方向取得新进展

2022-06-08

自组织映射网络( SOM ,图1a ) ,又称“ Kohone网络” ,是一种受大脑拓扑结构启发的功能强大的无监督学习神经网络。相比经典的多维尺度或主成分分析等线性算法, SOM具有更强大的数据聚类能力,在语言识别、文本挖掘、财务预测和医学诊断等聚类和优化问题方面展现出独特的优势。但基于传统CMOS硬件实现SOM受到计算相...

-

微电子所在多模态神经形态感知方面取得重要进展

2022-06-08

躯体感受系统中的多模态感知可帮助人们获得更全面的物体属性,并对物体的状态做出准确判断。尤其是不同受体的感觉信号在一定的条件下还可被神经元整合并发送到大脑皮层作进一步处理(图1a ) 。在传统的人工感知系统中,多模态信息的处理多采用串行计算架构,传感信号需转换为数字模式才能被处理器处理,产生了较大的功...

-

合肥研究院提出静电场离子漏斗聚焦新技术

2022-05-26

近日,中国科学院合肥物质科学研究院健康与医学技术研究所医用光谱质谱研究团队提出了一种静电场离子漏斗聚焦新技术,可在静电场下实现对离子的高效聚焦引导,进而提升质谱类仪器的灵敏度。针对大气挥发性有机物( VOCs )车载监测需求,如何在减小体积和功率的情况下保证较高的灵敏度是车载小型化PTR-MS发展的难题。为...

-

苏州纳米所利用层状化结构工程策略构筑高导电碳纳米管气凝胶薄膜

2022-05-25

气凝胶是一种具有三维多孔结构的超轻固体纳米材料。气凝胶薄膜具有气凝胶的多孔特性、薄膜的维度特性,在电池、超级电容器等领域颇具应用价值。目前,研究多聚焦在气凝胶薄膜的构筑单元选择上,尚无有效的方法实现气凝胶薄膜纳米构筑单元微观结构的设计。近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张学同团队提出了...

-

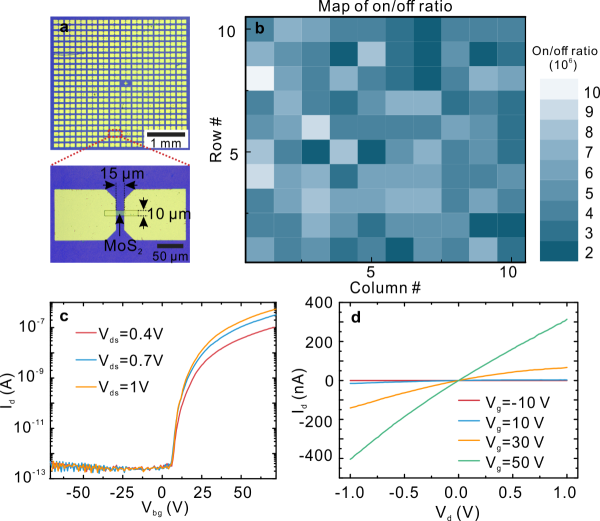

晶圆级范德华接触阵列研究获进展

2022-05-24

基于新结构和新原理的二维半导体器件展现出广泛的应用前景,有望解决硅基器件在极限尺寸下面临的问题。然而,二维材料原子级厚度使其在半导体先进制程中显得过分脆弱。特别在金属电极生长工艺中,溅射离子轰击、残留化学污染、较高工艺温度等因素均易对二维材料造成损伤或无意掺杂,形成非理想金属/二维半导体界面,使二...

-

石墨烯辅助电极转印“三步走”

2022-05-23

尽管芯片制程已经一步步逼近物理极限,人们对集成电路性能和尺寸的要求却丝毫没有降低。该技术以锗基石墨烯晶圆作为预沉积衬底“生长”金属电极阵列,并利用石墨烯与金属间较弱的范德华作用力(一种分子间作用力) ,实现了任意金属电极阵列的“撕下来”和“贴上去” — —无损转移,且转移成功率达到100% 。为解决这一...

-

苏州纳米所等发展出用于可穿戴电子器件的热传导增强型柔性水伏发电机

2022-05-18

近年来,利用蒸发驱动水流经过功能化纳米通道,在固-液界面相互作用下,将环境热能转化为电能的水伏效应是新兴的绿色环境能源捕获技术。由于蒸发的自发性和地理环境约束小等特性,水伏发电机可以实现长时间、持续的产能,在用于自驱动传感、可穿戴电子器件能源供给等方面具有广阔的应用前景。目前,水伏发电器件研究多聚...

-

广州能源所等关于有序多孔高效铂(Pt)基燃料电池催化剂的研究获进展

2022-05-17

氢能燃料电池( PEMFC )具有绿色低碳的优点,是应对未来气候变化、能源需求剧增等挑战的重要手段之一。作为PEMFC阴极反应的关键过程,氧还原反应( ORR )的效率决定电池的性能、寿命与成本,而铂( Pt )基催化剂是燃料电池中促进这一反应的常用催化剂。目前,在商业使用的碳载铂( Pt/C )催化剂中, Pt活性组分多无...

-

上海微系统所揭示利用光注入提升硅异质结太阳电池光电转换效率的物理机制

2022-05-16

近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所微系统技术重点实验室新能源技术中心刘正新团队在非晶硅/晶体硅异质结( SHJ )太阳电池的掺杂非晶硅( a-Si : H )薄膜中发现反常Staebler-Wronski效应,并证明该反常效应是利用光注入提升SHJ太阳电池光电转换效率的物理本质。5月13日,相关研究成果以Light-induced activat...

-

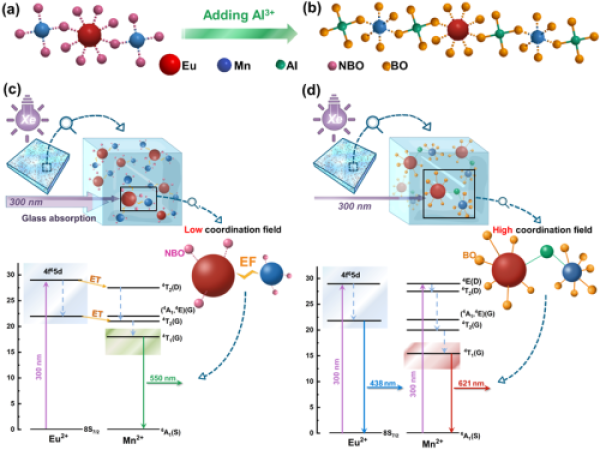

上海光机所在Al3+对Mn2+掺杂高硅玻璃光致发光和辐致发光性能影响研究中获进展

2022-05-13

近日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室探究了Al3 +对Mn2 +掺杂高硅玻璃光致发光和辐致发光性能,相关研究成果以Effect of Al3 + on the Photoluminescence and Radioluminescence Properties of Mn2 + - Doped High Silica Glass为题。发表在《国际陶瓷》 ( Ceramic International )上。Al3...

-

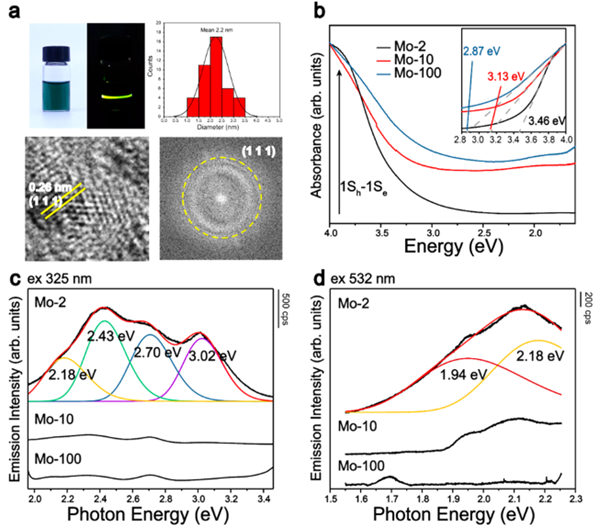

研究提出量子点尺寸调控实现半导体SERS基底性能提升和无机小分子检测

2022-05-13

表面增强拉曼技术( Surface-enhanced Raman Spectroscopy , SERS )是无损、高灵敏、高特异性光谱技术,在反应监测、生物医学检测、环境监测等学科中颇具应用价值。近年来,半导体SERS基底的性能调控备受关注。然而,半导体SERS增强效果普遍较弱,难以应用于散射截面较小的无机物质的检测,因此研究人员致力于寻找可以...

-

物理所实现光致VO2非易失相变及智能光电传感应用

2022-05-12

传统的人工智能视觉系统各功能组件在物理上的分离,导致数据访问的延迟以及相对较高的功耗。人类从外界获取信息的途径约80%依赖于视觉,视网膜可以探测到光刺激,且可以进行初步的光信号处理,这种高效的视觉感知和认知学习过程启发了未来人工视觉系统的发展。在此背景下,集感知、存储、计算功能于一体的神经形态智能光...

-

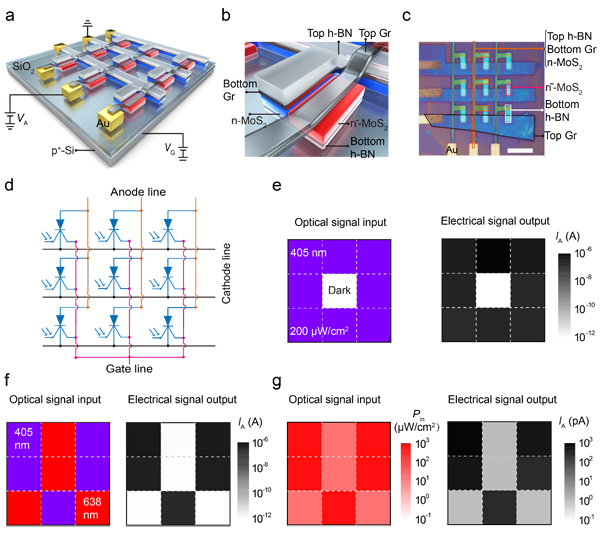

金属所发展出光控二极管

2022-05-12

未来集成电路的发展呈现出多元化发展趋势,其中,光电芯片可实现光传输及信息处理功能,通过与现代电子芯片技术的底层融合,支撑未来大容量、低功耗、集成化与智能化信息芯片技术的发展需求。二极管作为重要的基本电学元件,在集成电路、大功率驱动、光学成像等领域颇具应用价值,其结构和功能十分丰富(图。近日,中国...

-

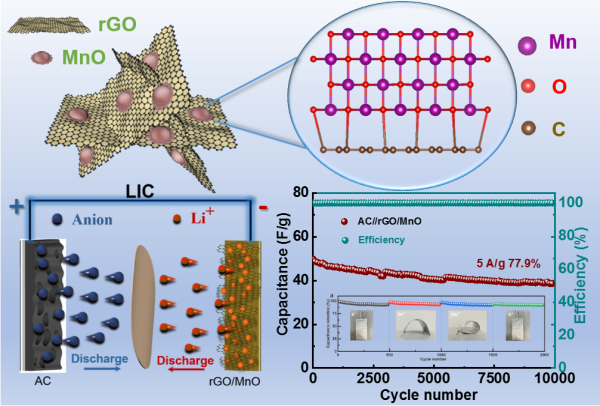

高性能石墨烯基锂离子电容器研究获进展

2022-05-11

近日,中国科学院电工研究所马衍伟团队联合大连化学物理研究所研究员吴忠帅,在高性能石墨烯复合材料制备、石墨烯基锂离子电容器研制方面取得进展。相关研究成果以2D Graphene/MnO Heterostructure with Strongly Stable Interface Enabling High-Performance Flexible Solid-state Lithium-Ion Capacitors为题,发表在...

-

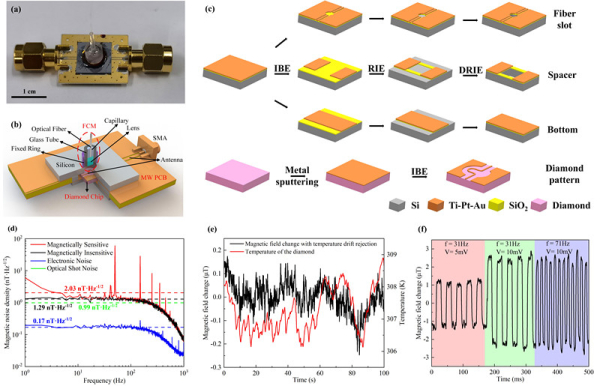

上海微系统所制备出微型光电一体化集成钻石量子磁传感器

2022-05-11

近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所传感技术国家重点实验室采用微纳加工技术,制备了一种基于氮空位( NV )色心的微型光电一体化集成钻石量子磁传感器。5月9日,相关研究成果以Amicrofabricatedfiber-integrated diamond magnetometer with ensemble nitrogen-vacancy centers为题,发表在Applied Physics Let...

-

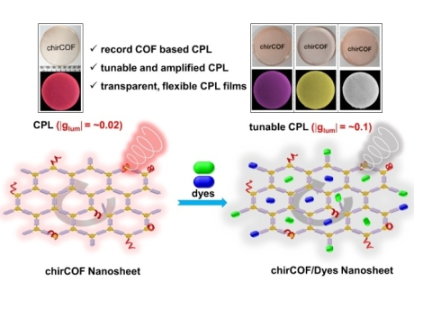

福建物构所制备出圆偏振发光性能可调的超薄手性COFs纳米片

2022-05-10

圆偏振发光( Circularly Polarized Luminesence , CPL )是指手性发光体在激发下产生左旋和右旋偏振光不对等的现象。具有CPL活性的手性材料在化学传感、生物探针、三维显示光催化不对称合成等领域具有广阔的应用前景,成为近年来化学材料领域的研究热点。与传统的具有CPL活性的材料,如有机分子、聚合物、金属-有机配...

-

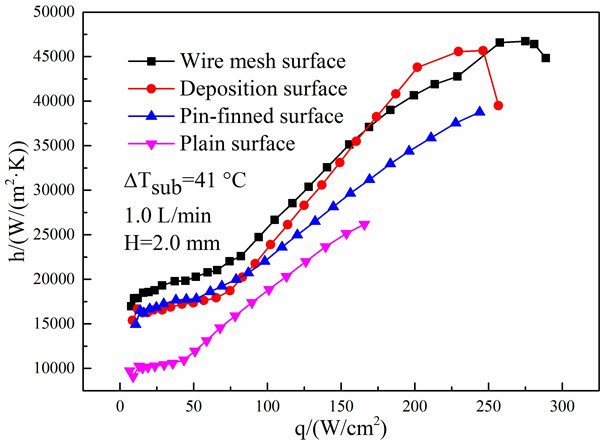

工程热物理所在分布式阵列射流冲击结合微结构表面强化沸腾传热技术研究中获进展

2022-05-10

随着电子芯片朝着高性能化和微小型化的方向快速发展,其热流密度不断增加,部分高性能芯片的热流密度已超过500W/cm2 ,传统的风冷、液冷以及被动式冷却技术已不能满足要求,热失效成为电子设备失效的主要形式。发展先进高效散热技术是解决芯片热失效的有效对策。射流冲击结合微结构表面强化沸腾传热技术作为一种新型主动...

学习园地